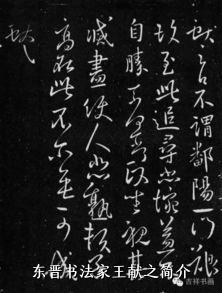

东晋书法家王献之简介,《王献之》翻译

发布时间:2022-08-30 08:26:01

发布时间:2022-08-30 08:26:01

王献之(344-386 )字子敬,小名官奴。 从官到中书令,他在书法上与父亲王羲之齐名为“二王”。 王献之自王羲之之后,创作出了更加妍媚、更加流畅的字体。 唐怀瑾说:“父之灵,子之神俊,都是古今独一无二的。”

感叹说:“小时候学父亲,其次学张芝,他五六岁的时候学写字,父亲躲在幕后,猛吸他的笔,却没有抽出来。” 《乐毅论》和他为榜样,学习后可以写出极小的楷书。 他的传世墨迹有《中秋帖》、《十二月帖》、《鸭头丸帖》、《廿九日帖》、《玉版十三行》、《玉版十三行》、《廿十九日帖》等。 《中秋帖》是王献之小楷的代表作,被称为《小楷极则》。 笔画隽秀颇为撩拨,结字散萧逸岩,令人期待,千年不衰。 《王献之休郗道茂续娶新安公主图》与其他墨迹不同,此帖字体上楷书、行书、草书错落有致,颇有情致翰墨、自由发挥之风。 《洛神赋十三行》被誉为“一笔”之祖,世人把张芝“一笔”传到晋代,只有王献之有了自己的方法。 感叹笔法豪爽。

人物生平

唐寅《鸭头丸帖》王献之、字子敬、小名官奴、右军将军王羲之第七子。 他名气不大,出类拔萃,自由奔放,整天在家里闲荡,形态不慵懒,才华气概过人。

他曾随哥哥王徽之、王操之拜访名士谢安。 两个哥哥经常谈社会,王献之只是轻轻说了句问候寒温的话。 出了谢家后,当客人问及谢安王氏兄弟的优劣时,谢安说:“小优。” 当客人问到理由时,谢安回答说:“大多数杰出人士都不爱说话,他不爱说话,所以我知道他很优秀。” 之后,与北中郎结婚,娶西昙的女儿西道茂为妻。

王献之最初就任州主簿、秘书郎,调任秘书丞相。 此后,他被选为新安公主司马道福的驸马,多次不能辞职,与郝道茂离婚。 已经执政的谢安非常敬爱王献之,让他负责自己的长史。

太元五年(380年),谢安因功进入将军拜卫,王献之仍担任长史。 不久,被任命为建威将军、吴兴太守,征拜担任中书令。

太元十年(385年)谢安病逝后,百官对他的赠礼意见不一,惟有王献之、徐邈共赞谢安对朝廷有忠诚和功绩。 王献之书极力赞扬谢安的功绩,晋孝武帝以盛大的礼仪赠送谢安。

王献之长期因穿衣惹病,为了避免娶新公主,曾在心里灸过,落下后遗症。 太元11年(386年)病死,享年四十三岁。

隆安元年(397年(王献之女王神爱)即晋安帝安仆皇后)立为皇后后,安帝追赠王献之为侍中、特进、光禄大夫、太宰,谥号为“宪”。

主要影响

王献之一生的书法艺术并不古朴,与父亲不同,他的字写得很长,我很喜欢。 王献之家学习渊源,勤奋学习。 其诗文书法,乃东晋后起之秀。 他写的草书,笔杆子挺,润秀,风流倜傥,不亚于父亲王羲之,父子合称二王。

王献之从小跟随父亲练书法,胸有大志,后期兼做张芝,避免合一。 他以行书和草书闻名,但楷书和隶书也有很深的功绩。 唐太宗很少欣赏作品,因此他的作品不像父亲的作品那样大量留存。 传世名作《中秋帖》又称“玉版十三行”。 前人评价王献之的书法为“丹穴凤凰舞、清泉龙跃”。 精密渊巧,来自神智”。 他的笔从“内拓”变成了“外拓”。

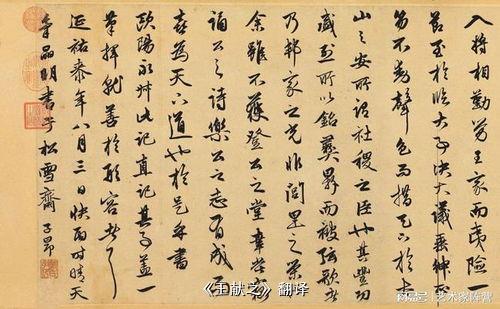

他的草书更令人称道。 俞焖曾说:“草书自汉张芝而下。 妙人神品者,官奴只有一个”。 他的传世草书墨宝有《鸭头丸帖》 《书画记》等,都是唐摹,他的《中秋帖》,行草,共15字,绢本。 清代吴其贞于《三希帖》年高度评价此帖:“书法雅正,雄秀惊人,得天然之妙,乃无上之神品。” 他的《中秋帖》行草,共有二十二个字,神仙如新,单羽吉光,世界罕见。 清朝的干隆帝将其收入0103010,视为“国宝”。

王献之学书和他父亲一样,不限于学习一门,而是通向各家。 所以,在“兼家长,集诸体之美”的基础上,可以创造出自己独特的风格。 终于获得了与王羲之齐名的艺术地位。 书迹有宋米芾临的0103010等。

王献之是魏晋书家群体中的巨子。 在父亲王羲之的悉心传授和指导下,他奠定了坚实的笔法基础。 他是魏晋名家中出晚的一位,客观上博得了伉家之长,提供了一个诸体之美兼具的良机,赢得了与王羲之齐名的艺术地位和声望。 谢安问他:“你的书法和你父亲相比怎么样? ”。 王献之道:“当然不是。 各有所长。 ”谢安道:“别人对我的评价不是这样的。 ”王献之道:“别人在哪里知道? ”

王献之还创作了《一笔书》,将父亲上下不相连的草变成相连的草,往往是连贯的数字,因其书法豪迈豪迈而受到世人的器重。

王献之的楷书父子是有名的世道,唐宋以后的书家,写楷书都很工整,笔法优美。 他们父子俩的楷书,真是永垂不朽,传万世,有不可磨灭的魅力。 桓玄很高兴

爱他们父子的书法,做了两个书袋,分别装着他们父子二人的字画,放在左右欣赏。由晋末至梁代的一个半世纪,他的影响甚至超过了其父王羲之。梁书画家袁昂在《古今书评》中说:“张芝惊奇,钟繇特绝,逸少鼎能,献之冠世。”将四贤并称。而宋齐之间书学地位最高者则一度推王献之。献之从父学书,天资极高,敏于革新,转师张芝,而创上下相连的草书,媚妍甚至超过其父,穷微入圣,与其父同称“二王”。梁陶弘景《与梁武帝论书启》云:“比世皆尚子敬书”,“海内非惟不复知有元常,于逸少亦然”。当时几乎成了王献之的天下。一直到了唐代,唐太宗竭力褒扬王羲之而贬抑王献之,一些书法评论家才开始认为王献之的书法比不上他的父亲王羲之。但是北宋书法家米芾,主要是向王献之学习。现代著名学者、书法家胡小石更认为张旭、怀素一派之“狂草”,便是由王献之草书发展而成的。

张怀瓘在《书估》中评其书法为第一等,并评其真书第四、行书第二、章草第一、草书第三,与其飞白书都为神品,他的八分书则被列为能品。庾肩吾《书品》将王献之的书法定为上中品,而盛熙明在《法书考》中则将其书法列为上品。

王献之的遗墨保存很少,数量远远没有王羲之那么丰富。因唐太宗贬献之而不购求其书作,内府的王献之书迹“仅有存焉”。宋初的书法,并举“二王”,宋太宗赵光义留意翰墨,购募古先帝王名臣墨迹,命侍书王著摹刻十卷,这就是著名的《淳化阁帖》。“凡大臣登二府,皆以赐焉。”帖中有一半是“二王”的作品。单著录王献之书帖的有七十三件,经后人考证为伪作或他人所书者达二十余件,北宋宣和年间,宋徽宗雅好王献之书法,《宣和书谱》所收的王献之书迹增至八十余件。但这些墨迹本绝大多数没有保存下来,仅存的墨迹本,不逾七件,而且都是摹本,历代刻帖还保留着一些真迹刻本。

原文

献之字子敬,少有盛名,而高迈不羁,虽闲居终日,容止不殆,风流为一时之冠。年数岁,尝观门生樗薄,曰:“南风不竞。”门生曰:“此朗亦管中窥豹,时见一斑。”献之怒曰:“远惭荀奉倩,近愧刘真长!”遂拂衣而去。尝与足徽之、操之俱诣谢安,二兄多言俗事,献之寒温而已。既出,客问安王氏兄弟优劣,安曰:“小者佳。”客问其故,安曰:“吉人之辞寡。以其少言,故知之。”尝与徽之共在一室,忽然火发,徽之遽走,不遑取履,而献之神色恬然,徐呼左右扶出,夜卧斋中,而有偷人入其室,盗物都尽。献之徐曰:“偷儿,青毡我家旧物,可特置之。群偷惊走。

工草隶,善丹青。七八岁时学书,羲之密从后掣其笔,不得,叹曰:“此儿后当复有大名!”尝书壁为方丈大字,羲之甚以为能,观者数百人。桓温尝使书扇,笔误落,因画作乌驳犊牛,甚妙。

翻译

王献之字子敬。很小的时候就有很大的名气,超然洒脱,即使终日在家闲居,举止容貌也不懈殆,他的风流洒脱成为当时之冠。在他几岁大的时候,曾经看门人玩樗蒱,说:“南风不竞。”(这局不行了)门人说:“这小孩是管中窥豹,时见一斑。”(讥笑他见识不广,随口乱说)王献之生气地说:“远的人有愧于荀奉倩,近的人有愧于刘真长。”于是就拂衣而去了。

他曾经和王徽之、王操之一起拜访谢安,两个哥哥都说一些生活琐事,王献之只是和谢安寒暄几句。出去之后,有人问谢安,王氏兄弟谁优谁差,谢安说,小的那个好。客人问为什么?谢安说: “优秀的人说话少,因为他说话少,就知道他的优秀了。”

有一次,王献之和王徽之在一个房子里,家里失火。王徽之吓得鞋也顾不得穿,逃了出去。王献之面色不变,被仆人扶着走了出来。

有一天半夜,王献之睡在书斋里,家里来了个小偷,把东西都快偷光了。王献之发现后,慢慢说:“偷儿,那青毡是我家祖传的,就把它留下吧。”小偷被吓跑了。

王献之善于写隶书,也很会画画。王羲之偷偷跟在他后面,想要[趁其不备,在他手中]夺走他的笔,但是失败了,叹息说,“这个人以后一定会有很大名气!”

王献之曾经在墙上写一丈见方的大字,王羲之认为他非常出色,有几百人围观他写字。

桓温曾经他画扇面,他不小心下错了笔,就顺着墨迹花了一条黑色的小牛,十分巧妙。