良渚遗址玉器有什么文化价值?,浙江或者周边地区是否有玉石加工厂

发布时间:2022-09-15 06:05:01

发布时间:2022-09-15 06:05:01

良渚文化距今已有4000~5300年历史,现已发现良渚遗址群面积约30平方公里,各类遗址30余处。 主要位于浙江太湖流域。

反山遗址是良渚文化遗址群中等级、身份、地位最高的具有“王陵”性质的墓地。

反山遗址考古发掘工作始于1986年,历时3个多月,由浙江省文物考古研究所配合建设完成。

反山是一个不起眼的小基座,占地面积约3000多平方米,高约5米。 经挖掘证明,它是良渚文化时期人工建造的基础,兼有祭坛和墓地的双重功能。 太湖流域3万多平方公里的土地上,江浙上海考古学家经过挖掘、勘察,发现这种叫“山”或“墩”的地方已有100多处,全部由人工搭建,埋葬着大小等级各异的贵族墓

考古学家在反山挖掘了660平方米。

在地表1.60米深处,发现了祭坛遗迹和9座良渚文化贵族大墓。 这是超过5米高的人工基座,也就是反山的主体。 9座坟墓排列为南北2列、南列5列、北列4列。 墓都是南北方向的长方形窑洞式土坑墓,多为长3米、宽1米、深1.3米。 这在良渚文化时代很少见。 这些墓葬有丰富的器物,多则数百件,少则数十件,总数达1200余件,其中以玉器为中心,超过1100件,单件达3500余件。

众所周知,中国不是产玉大国,在四五千年前的古代,中国最著名的玉器文化中,辽西和内蒙东部的红山文化和太湖流域的良渚文化最为突出。 据不完全统计,良渚文化玉器出土数量已超过约万件,而反山一处几乎占1/3。 且种类丰富,瑛、壁、钿、柱形器、环、镯子、冠状器、三叉形器、锥形器、半圆形器、粉丝、串饰、吊坠、锥柄、不同长度的管、不同形态的珠、鸟、龟、蝉及

山玉器的雕刻技术和形式也是一流的水平。 除无光无纹玉器外,共有100余件玉器对称和谐,雕琢规整精致。 纹样主要以神人面纹和兽面纹相结合为主,这是良渚文化的独特标志,即集中反映良渚文化对神的尊崇和崇拜,体现了良渚文化的强大凝聚力,也有少量新发现的龙首纹。

神的脸纹和兽的脸纹可以组合,也可以分解后单独出现。 既有做复杂铺垫的,也有非常简化的。 反山玉器上发现了完整的神人和兽面复合图像。 这是在玉器表只有34厘米的面积上,采用浅浮雕和阴文两种技法相结合的手法雕刻而成。 图片上部是头戴大羽冠的神人头像图案,脸呈倒梯形,圆眼睛上有环,两侧有小三角眼角,宽鼻呈弧形引出鼻翼,宽口中用长线和短线刻有16颗牙。 神的手抬起手臂,肘弯曲,骑在骑行的兽头上,五指呈伸直状,细微处关节清晰可见。 神下有骑兽,兽面以椭圆形凸面为睑,内以重环为眼,睑以桥形凸面相连,宽鼻勾勒鼻梁和鼻翼,宽口雕唇、利齿、双尖牙,兽前肢呈蜷曲状。 这种兽的外貌特征与虎相似,是食肉动物。 神与兽面复合,表现了良渚先民“通天绝地”的神巫观念,反映了当时意识形态的深刻内涵。 如此完整的神人兽头像,可以说是微雕般的技术水平,但只出现在反山玉器上,它代表着良渚文化玉器雕刻技术的高峰。

反山良渚文化玉器的大量出土引起学术界、古玉爱好者、收藏者的极大兴趣和关注,学术界迅速掀起古玉研究的热潮。 八十年代以来,在“北起红山,南至良渚”的基础上,三星堆、大洋洲、石家河、凌家滩、三门峡虢国墓地、曲村晋侯墓地、成都金沙遗址等,从新石器时代到商周、春秋,中国古代玉器的频繁出现,使玉器文化更加灿烂,研究进展迅速

良渚文化玉器中最具代表性的当数玉琮。 这件造型奇特的玉器是良渚前人所创,器形为外间内圆,中间为上下贯通的圆孔,所有良渚玉琮均刻有神人兽面纹。 关于玉瑛的用途、功能,众说纷纭,可以说是莫衷一是,虽然研究者把玉瑛与神魔联系起来解释,但玉瑛的主人应该是掌握神权的人。 良渚文化出土玉琮的地方,不过十多处。 葬品中瑛所在的葬品,其他葬品丰富,无疑反映了墓主人的身份、地位之高。 反山出土了21件玉瑛。 其中最大重6500克,且是所有良渚玉瑛中唯一一件在中间直槽内雕刻八块完整神人兽面纹的文物,被誉为“瑛王”,成为国宝级文物。

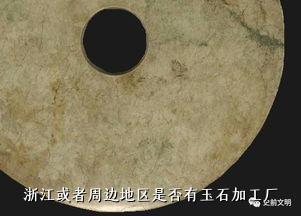

玉璧是良渚文化玉器中唯一不雕神人兽面纹的器种,以厚、圆大、光素为特征。 多见于良渚文化的陪葬品,反山23号墓出土了54件玉璧。 研究人员往往认为玉璧是财富的象征。

玉钹是一种与石钹形态基本相同的器物,石钹是良渚文化中常见的石器,用作伐木工具和武器

。用玉材制成钺,就不具实用性,但意义就不同寻常了。在大型的良渚文化玉器中,玉钺的数量最少,而随葬品中只要出现玉钺,尤其是那种钺的上端带王冠饰、把手也用玉制作的豪华型玉钺,其主人的身份、地位就特别高。不具实用性的玉钺,象征着军事指挥权。反山墓地的主人们拥有代表神权的玉琮、象征军事指挥权的玉钺、体现大量财富的玉璧,以及装饰在冠帽上、佩带在身体上的各种特殊玉饰件,充分显示了他们是凌驾在广大平民之上的贵族阶层。