1.尽善尽美这个故事体现了孔子的什么精?

孔子说韶关则美,武则美而不善。 以美善合一为标准,文学作品尚为美而非善主,固也为世人所废。 这种极端的主张,只是从孔子思想的暗示中被推翻了。 (郭绍虞《中国文学批评史》 ) )。

文艺作品要产生良好的社会作用,必须注重内容和形式。

论孔子的诗乐,注意内容和形式。 《论语八佾》“子曰《韶》,尽美继续,亦可尽善尽美。 《武》是指尽善尽美的男人。 ”朱熹说:“《韶》、舜乐。 《武》、武王乐。 美丽的人,容貌的声音。

好人,美果也。 “美从艺术的形式上说,善是指艺术作品的内容。 孔子结合美与温柔来评价艺术作品是很重要的。 (刘大杰主编《中国文学批评史》 ) )。

在人类的早期意识中,美比善更混乱。

以后,美感作为一种特殊的快感,逐渐区别于同善。 但从理论上第一次明确区分美与善,是从中国美学史上开始的。 ……

孔子主张不能拒绝美而求善,而要在“尽美”的同时“尽善”,把美与善完全统一起来。

孔子看待美与善的矛盾,回避以善否定美的狭隘功利主义(如墨家),也不肯脱离现实社会伦理道德的约束去追求绝对的自由和美(如老庄)。 这就是孔子在解决美与善矛盾这一重大问题上的过人之处。 据《论语》记载,“孩子对《韶》尽了美,又尽了善。

《武》尽善尽美就是没有尽善尽美。 《八佾》旧注认为,孔子之所以对《韶》乐和《武》乐给予两种不同的评价,是因为《韶》乐在尧、舜以圣德受禅,所以尽力而为。 《武》乐未尽善尽美,因为它表明武王在征伐中得了天下。 从孔子“为政以德”的思想来看,这种解释大致是合理的。

但美学上重要的不是孔子为什么对《韶》乐和《武》乐做出两种不同的评价,而是孔子对美与善关系的看法。 孔子认为,凡是没有“尽善尽美”的,也可以“尽善尽美”。 孔子有见美区别于善的特点,明确地表明它是同善不是一回事。

从善的角度来看不是圆满的,但从美的角度来看可以圆满,从而具有独立存在的地位价值。 这什么是善的美呢? ……是指欣赏、欣赏事物所具有的审美感性的形式特征,如声音的大小、盛大、和谐、节奏的鲜明。

孔子充分肯定了这种美。 只要它没有根本的同源矛盾,即使还“没有尽善尽美”,也不会失去它的意义和价值。 此外,孔子还提出,他追求的最崇高的理想是“尽善尽美地继续男人”。 在这个理想中,美也不是简单地服从于善,而只是善的附庸,并不等于“尽善”或“尽美”。 或者,如果是“尽善尽美”,美是否达到理想的程度就没有关系。

相反,美与善两者都要尽量达到理想的水平。 纵观国内外美学史,往往出现片面解决美与善关系的错误理论,不能不说孔子“尽美”和“尽善”的思想是深刻的。 ……

毫无疑问,对孔子来说,美与善相比,善是更根本的。

孔子很了解音乐之美,也很重视音乐之美的价值,但同时他也指出:“人而不仁,何乐而不为?” (《八佾》 )这也就是说,如果一个人不能走别人的路,“乐”就没什么意义了。 “乐”是“仁”的表现,只有在表现“仁”的时候才认为有价值,这是孔子和后来儒家关于“乐”的基本思想。

在这个思想中我确信美必须具有社会意义和价值。 这种社会意义和价值超越了狭隘的功利目的,但归根到底它必须在更广泛的内容和作用上有利于人类的进步发展,有利于社会人的陶冶和发展。

“为美而美”是前所未有,也是永远没有的。 在这方面,必须承认孔子强调审美社会意义的合理性和正确性。 但他对审美社会意义的理解有历史产生的狭隘性的一面。 其次,孔子承认“乐”应该是“仁”的表现,但并没有贬低或否定“乐”之美的重要性。

相反,他认为表现“仁”的“乐”不仅要美,而且要“尽善尽美”。 “仁”是“乐”之美的内容,“乐”之美是“仁”的表现形式

式。朱熹在解释孔子对《韶》乐《武》乐的不同评价时说:“美者,声容之盛;善者,美之实也。

”这是符合孔子的思想的。但和朱熹以及孔子之后不少以儒家正统自诩的人不同,孔子虽以善为美的内容或根本,但他并未轻视或否定作为善的表现形式的美的某种相对独立性及其并不等同于善的某种重要性。

(李泽厚、刘纲纪主编《中国美学史》)

孔子肯定审美和艺术在社会生活中可以起重要的作用,根据这种观点,孔子又反过来对审美和艺术进行规定。

《论语》有两段记载:

子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:“不图为乐之至于斯也。

”(《论语·述而》)

子谓《韶》:“尽美矣,又尽善也。”谓《武》:“尽美矣,未尽善也。”(《论语·八佾》)

第一段记载告诉我们,孔子从韶乐获得了很大的审美享受。 韶乐为什么能使孔子产生这么大的美感呢?第二段记载回答了这个问题。

孔子认为,韶乐不仅符合形式美的要求,而且符合道德要求。武乐则不完全符合道德的要求。可见,在孔子看来,艺术必须符合道德要求,必须包含道德内容,才能引起美感。

我们在上一章说过,老子已经把“美”和“善”区别开来。

孔子则进一步。孔子不仅把“美”和“善”区别开来,而且在这种区别的基础上,要求在艺术中把“美”和“善”统一开来。……

“美”与“善”的统一,在一种意义上,也就是形式与内容的统一。

“美”是形式,“善”是内容。艺术的形式应该是“美”的,而内容则应该是“善”的。

孔子提出的“文质彬彬”的命题可以进一步表明这一点。 《论语》记载:

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。”《论语·雍也》

这是讲人的修养。“质”是指人的内在道德品质,“文”是指人的文饰。孔子认为,……只有“文”和“质”统一起来,才成为一个“君子”。

“文”和“质”的统一,也就是“美”的“善”的统一。

(叶朗《中国美学史大纲》)

在孔子的时代,一方面中国古代美学理论尚处于萌芽阶段,加之“美”与“善”在客观上也确有密切的联系,所以“美”常常混同于“善”;另(一)方面也说明,孔子已经意识到作为美学范畴中审美判断的“美”,与作为道德范畴中伦理判断的“善”,毕竟有所不同,因而开始把它区别开来。

比如《论语·八佾》记载孔子的话说:

子谓《韶》:“尽美矣,又尽善也。”谓《武》:“尽美矣,未尽善也。”

在孔子看来,“尽美”的东西不一定是“尽善”的;同样,“尽善”的东西,也不一定是“尽美”的。

孔子主张,文艺应当在这种“善”与“美”的矛盾与差别之中,求得二者的高度统一,就像达到这个境地的《韶》乐那样。 《韶》是歌颂传说中舜的德行的古乐,是孔子最喜欢的。……

孔子认为《韶》乐达到了“尽善”与“尽美”的统一,但《武》乐却没有,虽然“尽美”却未“尽善”。

也就是说,思想性不够高,艺术性高于思想性。《武》乐是歌颂周武王战功的古乐,为什么孔子说它“未尽善”呢?这个问题自汉代以来有两种解释:一种是说,周武王伐纣胜利之后,还没有来得及使天下太平就死了,所以孔子说“未尽善”。

汉代的郑玄、清代的焦循等主张这样解释。另一种是说,周武王以武力征伐取天下,而不是像尧、舜那样以揖让受天下,所以说是“未尽善”。汉代的孔安国、宋代的朱熹都采取这种解释。

比较而言,第二种解释更切合孔子的学说。

孔子学说的核心是“仁”,“仁者爱人”,所以他把尧舜时代的揖让传位当作自己政治上的理想国,这从《论语》中孔子对泰伯的极度称赞可以看出来。 ……这种尧、舜的揖让政治符合孔子的关于“仁”的学说,所以孔子认为歌颂舜德的《韶》乐达到了“尽善”的境地。

相反,《武》乐是歌颂周武王以武力打败殷纣王而夺取天下的,没有体现孔子所谓的“仁德”之爱,所以孔子说它没有达到“尽善”的境地。……

孔子要求“美”与“善”的统一,就是要求“美”以“善”为它的内容,“善”以“美”为它的形式,二者结合在一起,成为一种完美的事物。

他在《论语·八佾》中解释《诗经·硕人》对美人的描写:“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。”美人笑起来之所以美,她的眼神流盼之所以美,是因为美人有好的素质,又有美丽的外形,二者达到了统一,即所谓“素以为绚”。

孔子用“绘事后素”作比方,进一步加以说明:绘画先要打好白色的底子,然后才能在此基础上描出美丽的色彩。 “仁义”好比一个人的本质,美丽的外形打扮(“绚”)是以内在的善的本质(“素”)为基础的。

他虽然以此来比喻“礼”与“仁义”的关系,但其中却包含着内在美(“善”)与外在美(“美”)统一的思想:

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。’何谓也?”子曰:“绘事后素。 ”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言诗已矣。

”

孔子提出的“美”与“善”应当统一的美学思想,深刻地影响了我国两千多年来文艺的发展。……

孔子要求“善”与“美”的统一,但在具体的文艺批评中,他是把“善”——也就是思想道德标准——摆在第一位的。

孔子首先用“善”“不善”这个标准来确定他对文艺作品的基本态度和评价。比如音乐方面,他就把《韶》乐放在《武》乐之上,因为一个是“尽善”,一个是“未尽善”。又如他对当时的新兴音乐“郑卫之音”采取否定和排斥的态度……。

他要“放郑声”,赶走它。其实郑、卫的新兴音乐艺术性很强。 ……但孔子不管它艺术上怎么好,只要不符合他的思想道德标准,就采取排斥态度。可见他在文艺批评中,既主张“美”与“善”的统一,又是把善放在第一位的。

(郁沅《中国古典美学初编》)

“美”与“善”本来是“同意”的。《论语》中美善往往混用。季札观乐所称“美哉”,也很难与善区别开来。 但孔子论《韶》乐和《武》乐,“谓《韶》:‘尽美矣,又尽善也。

’谓《武》:‘尽美矣,未尽善也。’”(《八佾》)美善对举,显然有别。明人郝敬曾这样解释:“尽美,言其声容可观可听,此乐之文也。尽善,即可观可听之中,一则清明广大,泰和元气,一则发扬蹈厉,微少和平,此乐之情也。

”(《论语详解》)那么,美是指艺术形式(乐之文),善是指政治内容(乐之情)。孔子已懂得对文艺作品的评价要从政治和艺术、内容和形式两方面来衡量。这是文艺批评的一大进步。为什么说《韶》乐尽善,而《武》乐未尽善?注家有不同的解释。

郑玄说:“《韶》,舜乐也。美舜自以德禅于尧,又尽善谓太平也。 《武》,周武王乐。美武王以此定功天下,未尽善谓未致太平也。”这是说,《武》逊于《韶》,是因为武王作乐时,功成而未治定。

焦循(《补疏》)、刘宝楠(《正义》)等人大致同意这种说法。孔安国则说:“《韶》,舜乐名。谓以盛德受禅,故尽善。《武》,武王乐也。以征伐取天下,故未尽善。 ”(见何晏《集解》)这是说,《武》不如《韶》,是因为武王以武力征服,而不是以揖让受禅。

邢昺(《疏》)、朱熹(《集注》)等人释义与之略同。这两种解释都可以说明孔子的礼治思想。礼治也就是德治,要以德服人,所以《武》乐歌颂武王之以征伐取天下,就不能认为是尽善了。礼治规定圣王于功成治定之后才能作乐,而《武》乐作于未致太平之时,自然不能认为是尽善了。

孔子所谓“善”的根本是合于礼。

孔子提出“尽善尽美”作为乐的最高理想,也就是要求文艺作品达到完善的政治内容和完美的艺术形式的统一。关于内容和形式,孔子有过不少论述,主要是针对礼来讲的,他用质和文这两个概念来表示。

因为这是个普遍性原则,同样可以适用于文学,所以这些论述对于后世的文学理论颇有影响。 ……

所以全面地来看,孔子对于内容和形式都是很重视的。“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)这段话完整地表达了孔子的质文观。

孔子对于质和文的关系没有作进一步深入透辟的论述,但基本观点是正确的。……孔子以后,质文并重便成了儒家的传统思想,并为后学者所丰富和发展。

。

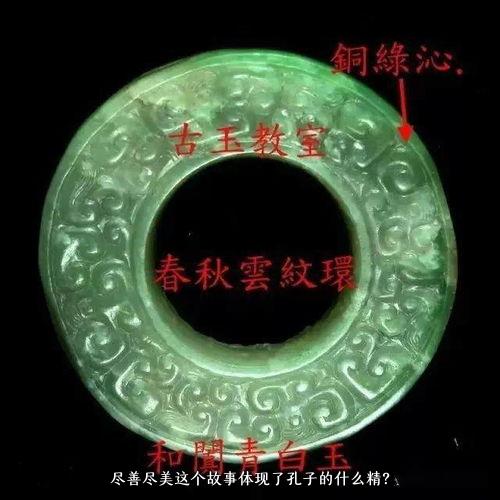

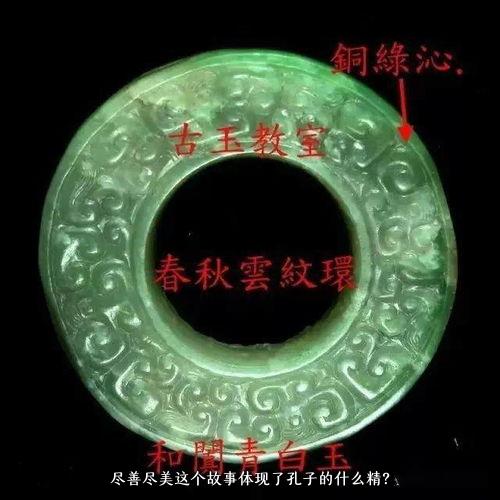

2.概括子罕辞玉的故事

简洁概括:

子罕以不贪玉为宝,而人以玉为宝,故子罕不受玉,双方各得其宝。