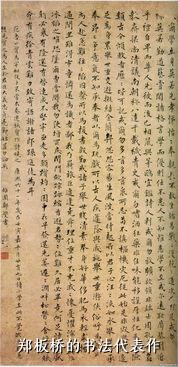

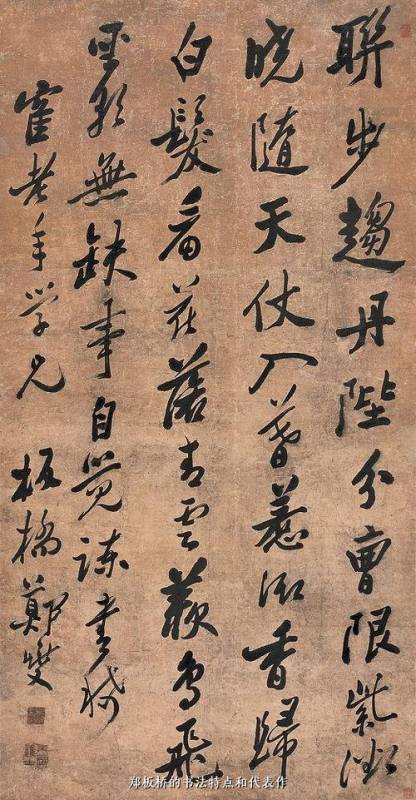

郑板桥的书法代表作,郑板桥的书法特点和代表作

发布时间:2022-08-30 02:51:02

发布时间:2022-08-30 02:51:02

郑板桥、名燮、字克柔。 板桥是他的别称。 他生于一六九三年,死于一七六五年,祖籍江苏省扬州兴化县。 他出生于本香门第一家。 他写诗、写文章,精通书法、绘画,尤其擅长画竹子,他在我国文学史上占有重要位置,是清代乾隆时期著名的书画家和诗人。 在他的《三绝》诗、书、画中,有许多奇怪的作品,就连他的创作论也有相当奇怪的讨论。 他总是把自己的作品说成“揭天辟地之文,震天惊电字,神骂鬼的故事,没有过去和现在的画,本来在普通的眼窝里也没有”。 所以,他又被人们称为“扬州八怪”之一。

《扬州八怪》(汪士慎、黄慎、金农、高翔、李鳖、郑板桥、李方膺、罗聘) )当时,这八位艺术家在政治态度、生活方式、书画创作等方面与社会流俗不同,他们的人品有明显的个性,他们

郑板桥的一生,经历了三位帝王。 在科举的道路上,经历了康熙秀才三个阶段; 雍正举人; 干隆进士。 他四十三岁那年,也就是干隆元年,公元一七三六年,考中进士,干隆十六年,公元一七五一年,他五十岁时任范县县令,后调任潍县县令。 之后,为了救灾反抗上司辞职,住在扬州后,以卖画为生。

“难得糊涂”是郑板桥出人头地的名言。 板桥的《难得糊涂》中,有一个鲜为人知的故事。 传说清干隆十六(1751年(郑板桥在山东潍县(今潍坊市)任县令以来,潍县一直隶属莱州。 他早就听说莱州郊外的文峰山上有《郑文公碑》。 该碑在我国书法由隶书转为楷书的发展史上具有重要意义,但由于公务繁忙,他一直无暇观看。 年9月19日,郑板桥在莱州结束公务。 天色还早,奉指示上山,找到了这个通碑。 他一得到至宝,就开始潜心研究,直到夜幕降临,碑上的字迹看不清楚,只好作罢。 他回过神来,抬眼看一片漆黑,这才为难。 下山的路不太清楚,下山不了。 但是,在这荒山野岭怎么过夜? 想了很久,突然发现山上有灯。 于是,他摸黑向灯光的方向走去。 到了前面,看到房子的院子,他叫开门,房子的主人是老人。 他通报了自己的名字和来意。 看来,施主的人早就听说过他,并热烈欢迎。 吃过晚饭后,两个人开始说话了。 从国事到民事,谈得很投机。 最后,房东的人提出,他有一块砚台,没有砚台的名字,请把墨宝留在郑板桥。 他欣然答应了。 房主拿出一块长方形的大砚台,准备了一张笔墨纸。 郑板桥想到砚台的内容时,对施主说:“你看,我只是和你说话,至今不知道你的名字。” 施主说:“我不能说什么名字。 只是个老人。 ”。 于是郑板写下了“难得糊涂”四个大字。 因为丈夫看过,很感动,所以说了自己的身世。 原来,他在干隆朝当官几年,后来因不满争权夺利、尔虞我诈等腐败行为,自己无力回天,便辞官回山林,寿终正寝。 郑板桥听完,觉得意思还不够,见四字下还有空白,“聪明难,糊涂难,聪明转糊涂更难。 放下一步,后退一步,现在放心了。 否则,后面还有福报。 ”

“难得糊涂”四个字是愤慨的语言。 也就是说,冷静的决定是不习惯当时的世俗黑暗,只有让自己混乱,才能避免闲情逸致。 但是,诚实的人总是糊涂,所以糊涂更难得。

郑板桥想乱而不能乱。 因为,他是个非常聪明的人,什么事都看得很清楚,他不能乱来。

本来,明明不混乱却很难假装混乱。 特别是什么时候应该混乱,什么时候应该觉醒,用这个方法很难把握。 所以板桥感叹“很少混乱”! “难得糊涂”这句话,有多少感慨,有多少哀叹,有多沉重,有多少悲哀,有多少不满,有多少牢骚在里面。

故尔“难得糊涂”的智慧,实乃韬光养晦之世故,或称应世之技。 当一个人身处险恶的形势,对这种形势束手无策时,“糊涂”的智慧就能起到应付时局、摆脱困境的作用。 也可以寄宿在很多的悲伤和重量中。

郑板桥的《难得糊涂》为人们提供了哲理性、深思熟虑的启迪。 其实,“难得糊涂”是哲人面对人类执念时发出的机器语言智慧。 就像禅宗的寓言,需要用心去领悟。 希望大家明白,板桥在人生的道路上,不要太深入,善于钻营,只会争,永远不会舍弃名利。 “发呆”会得到平静、轻松、平坦、悠闲、自然。

郑板桥的“难得糊涂”一出现,就成了珍品。 因此,当时许多文人雅士、达官贵人、鸿儒巨商,都恭恭敬敬地把《难得糊涂》一书悬挂在会场之上,作为格言警句,鞠躬拜祭。

清官不为民染尘,是郑板桥当官的标准,他50岁时,任山东范县县令,后调任潍县县令(今山东潍坊市)长达7年。 他在任期间,为政廉洁,关心民间疾苦,断案公正,为当地人民做了好事。 例如,遭灾那一年,他日夜调查民情,为了保护百姓生命,来不及向上级申报,就果断地开辟粮库救济灾民。 此外,他还说:“捐清代输”,用自己的工资代替了贫困

苦百姓交纳赋税。为此他作过很多诗词,如:《逃荒行》、《还家行》、《孤儿行》等,都是忧国忧民之佳作。

郑燮(1693—1765),字克柔,号板桥,江苏兴化人,乾隆元年进士。曾任山东范县、潍县县令,为人疏放不羁。因为饥民请赈得罪官吏,罢归后返扬州,有“三绝诗书画,一官归去来”之誊。1746年,山东潍县县令郑板桥在县署中画了一幅墨竹送给巡抚,题诗就是那首著名的“街斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声,些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”。郑板桥更加声誉卓著。著有《板桥全集》,所作卖画润格传颂一时。为“扬州八怪”之一。

郑板桥的书法, 自称为“六分半书”,他以兰草画法入笔,极其潇洒自然,参以篆、隶、草、楷的字形, 穷极变化。这幅“两歇杨林东渡头”行书,体现了郑板桥书法艺术独特的形式美,“桃花岸”三字提顿之间尤为明媚动人。郑板桥别县一格的新书体,开创了书法历史的先河。

http://www.jl2sy.cn/xssq/qckjj/ghjp/sszz/zbq/135.jpg