大克鼎简介,西周大克鼎的文物价值

发布时间:2022-08-30 02:30:02

发布时间:2022-08-30 02:30:02

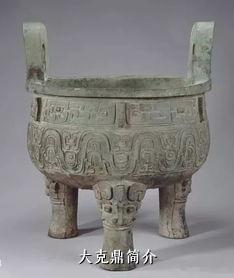

大克鼎,又名克鼎或膳夫克鼎,中国西周晚期著名青铜鼎,大克鼎是西周孝王时期的器物。 1890年出土于陕西省扶风县,同时出土鼎、钟等器皿。 大鼎的铭文洋洋洒洒,无论是布局书写,还是铸造效果都十分精美,字体大小统一不失灵动,圆润古拙不失力,呈现出舒展高雅的风气。 现在躲在上博馆里。 大鼎与大盆鼎(今中国历史博物馆)和毛公鼎(今台北故宫博物院)并称为“海中青铜器三宝”。

西周大克鼎又称克鼎、膳夫克鼎,西周中期青铜器出土于清代光绪十六年(1890年)陕西扶风县法门镇任村,现收藏于上博馆。

西周大克鼎高93.1厘米,口径75.6厘米,腹径74.9厘米,腹深43厘米,重201.5公斤。 竖耳,口沿下饰变形兽面纹,内饰小兽面纹,且有棱,整体造型庄严厚重。 内腹铸铭文290字,铭文行距均有线分隔,笔势圆润。 铭文内容是研究西周土地制度和官制的重要资料。

周大克鼎是西周时期极其重要的青铜器,是历史上也很有名、家喻户晓的重器,于2002年1月18日登记为《首批禁止出国(境) 展览文物目录》。

【展开资料】

西周大克鼎高93.1厘米,口径75.6厘米,腹径74.9厘米,腹深43厘米,重201.5公斤。 鼎口有大型双立耳,口微靠,方唇宽,腹微胀下垂,聚口称奢侈腹。 鼎着地点比上端稍宽,重心稍偏向外侧。

西周大克鼎颈饰有三组对称变形饕餮图案,相接处有突出棱,均为六出; 腹部装饰两个连续的大盗曲纹,即波曲纹,环绕全器一周。 鼎足的上部装饰着3组突出的饕餮形象。 鼎的耳饰上有相对的龙纹。 腹内壁铸有两段铭文,共28行290字,前14行有阳线格栏,后格栏作范时除外。

大鼎铭文的格式、体裁和铸刻方法,在中国书法史上也具有相当重要的地位。 青铜器上的铭文是根据墨书原件刻模后翻印铸造而成。 由于西周时期青铜铸造工艺精湛,铭文一般能很好地体现墨书的笔意。 该铭文字体规范、字美、笔画圆润、结构和谐,是西周晚期具有代表性的金文字体之一。