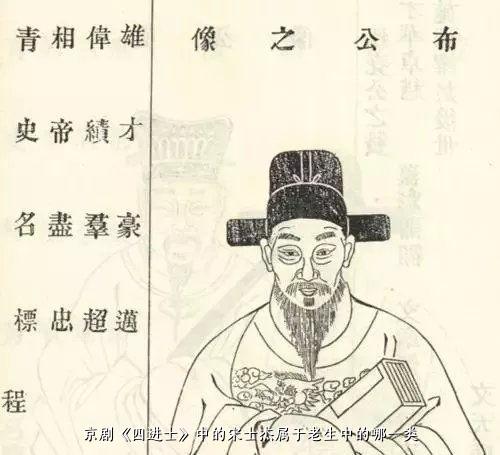

什么是进士科?,京剧《四进士》中的宋士杰属于老生中的哪一类

发布时间:2022-08-16 07:55:07

发布时间:2022-08-16 07:55:07

宋代的考试科目很多。 《宋史•选举志》年,“宋初继承唐制,功勋虽广,但不重进士、制科,其次为三学选补”。 进士科是宋代科举中最主要、固定、经常的考试科目,也就是宋代的

常科。

宋代科举考试分为州试、省试、殿试w3级。

州考试时,州通判(朝廷派往各州监督州的官员)主持进士科

考试根据州的记录进入军队,(协助州长官检举诸曹掾的官员)主持剩下的各部门

课外考试。 如果考官不公道,就必须另选一位考官,但必须由州监察

接受考试。

考试结束后,考官必须用朱笔给试卷评分,如果所有答案都正确地写着“合格”,

不正确的回答写“否”。 考官和监考官最后必须在试卷末尾签名。

所有合格考生名单及其试卷必须在秋季报礼部。 第一项规定:所有房屋

中高祖以内犯死罪的“隐匿诸不孝、悌悌、工商异类,使僧道归俗”

“其徒”不准参加科举考试。

正在州考的考生冬天聚集在京城参加尚书省、礼部主办的省考,这些考生被称为“举子”或“功生”。 他们要如实记载自己的家世、年龄、出生地、参加科举考试的次数等,并提交礼部。

这些考生必须10 hlt相保。 如果发现有人弄虚作假,违反科举规定,该10 hlt必须连坐取消考试资格。 为了让异地考生有条件来北京参加考试,公元969年,宋太祖命令西川、山南、荆湖等地的官方为考生提供来往费。

只是,这一做法没有持续执行,而是偶尔执行。

礼部主办的省考在春天举行。 主持省试的官员由皇帝任命,大多由六部尚书、翰林学士知功。 宋王朝,礼部考场限制很广,考生进入考场时可以携带很多东西。

1005年宋真宗说:“举人除书案外,不得放茶棚、蜡烛等; 官韵外,不可怀本策,贼人救出,老爷一举。 ”只在接受诗赋时携带《切韵》 《玉篇》等物品进入考场,如果发现有人带其他书或听,立即被赶出考场,取消一次考试。

考试结束后,考生的试卷要盖章,交知贡举官提高评定,将评定结果封装后进行第二次评分评定成绩,最后通过几次评分确定试卷的正式成绩。

宋代礼部的省考都是白天举行,改变了唐代以来夜以继日、打蜡交卷的做法。

进士科考试在考场待遇方面应优于其他各科。 入士科的考场“坐下设置的位置非常隆重,有司具茶汤饮浆”。 在其他各科的考试中,“拆除了帐幕、毡席等,知道没有茶汤”。 考生实在渴得不行,只能喝砚里的墨汁,往往人人嘴里都是黑糊糊的。

欧阳修写诗说:“焚香礼入士,谢幕待经生。”

省试后,要经过皇帝亲自主持的殿试。 公元972年,宋太祖赵匡胤在讲武殿亲自召见礼部录用进士和诸科及合格者28小时。 这是宋代皇帝首次与科举考生直接接触。

宋真宗制定了《亲试进士条 例》,详细规定了殿试的步骤和细节。 殿试的时候,殿的两个廊子拉上了帷幕,几个座位并排,考生的名字都写在上面。 考试前一天,在宫阙外墙公布了入场顺序。 第二天,考生依次入座。

答完后,交给宫里的宦官,宦官统一交给编制官,揭下卷首的名字、籍贯,用别的号码编制。 然后交给弥封官誊写校正试卷,然后盖御书院印章,提交考官们审查评定。 审查结束的考试将封印评定结果,交给复试官重新评定。

最后由编制官审查两次评定的异同,发现两次评定时

成绩相差很大,所以进行第三次批准。 如果仍然不能得到一致的结论,就通过最近的两次评定意见来决定最后的成绩。 根据试卷的号码检测试卷hlt的出生地、姓名,按成绩划分等级。

各级名单及其卷宗最后得到皇帝批准。 殿试成绩分为五等。 一是学识渊博,文理优秀; 二是思维敏捷、文理严谨三是文理假通; 四是文理中平; 五、为文理疏浅以一、二等为进士,三等为进士出身,四、五等为进士出身,再给合格进士以hlt绿袍和笏。

皇帝确定三甲名单后,hlt在殿前唱名发表,被称为“临轩唱第”。 在宋初殿的考试中,考生如果对考题不了解,可以提出疑问,出题官可以解释,这往往会扰乱考场秩序。

1034年,宋

仁宗诏令考题由 御药院刊印,不准考生们离开位子去提问问题了。最初考中第一名的 进士,与其他人一样,必须自己雇鞍马归第。 1015年,宋真宗规定, 考中进士第一名的人,由朝廷卫尉寺的金吾司出仪做前导,更加提高 了第一名进士的地位。

四进士是京剧传统剧目。也在秦腔,豫剧,越剧,湘剧中普遍传唱。另 一个名《节义廉明》。见鼓词《紫金镯》。周信芳、马连良均以此剧享名,而风格不同。

我感觉所有的影视作品都是经过艺术加工的,就算是真人真事也要经过编剧的艺术处理