哈雷彗星是什么的图片,什么是哈雷彗星?

发布时间:2022-08-21 02:05:04

发布时间:2022-08-21 02:05:04

谢谢你读了编辑的文章。 喜欢的话请关注哦。 编辑部会继续更新大家喜欢的内容。 希望你支持编辑部哦。 微不足道的

比土豆还丑的彗星? 为什么这么自我放弃呢!

宇宙的天体是什么形状? 我不知道。 反正不是球,特别是头小的天体。 大多数天体,如小行星和彗星,都在随心所欲地生长。

如果必须汇总分类的话,并不是完全没有头绪,最常用的标准是长宽比。 有些小天体像苹果,有些长宽比像芒果。 更夸张的是,去年新发现的太阳系外最初的星际旅行“‘oumuamua’”,长宽比高达10:1,假想图的长度是这样的。

‘Oumuamua形状的虚拟图。 图片来源:美国航天局

像这样长宽比较大的天体,也有哑铃型和测力计型(bilobate )这样更奇怪的形态。 顾名思义,可以明显看到两端粗中间细。

最典型的是由“罗塞塔”号详细观测到的彗星67P/丘留莫夫(67P/ChuryumovGerasimenko )。 其他还有彗星1P/Halley (所谓的哈雷彗星)、19P/Borrelly等。

彗星67p/churyumovgerasimenko(67p/丘利莫夫)、1P/Halley )、19P/Borrelly均为著名哑铃型小天体。 图片来源:美国航天局

这个哑铃型的小天体是怎么形成的? 这些年来一直是科学家们争论的话题。

太难了不看版

有哑铃状的彗星。 你觉得是怎么做到的? 这里有三个假设:

A、圆圆的彗星被哑铃折磨了。

B、两颗彗星慢慢相遇,变成了“哑铃”。

C、在一定条件下,两个天体相撞,而且大的东西相撞破碎了! 一些碎片再次相遇,结合在一起。

目前,c已得到计算机模拟的证实。

侵蚀学说和冲突学说

有两种推测。 一是蚀变学说——一块细长小天体经过局部质量损失和风化侵蚀,最终形成哑铃状; 一个是碰撞说——的两个小天体分别形成,通过碰撞连接在一起。

侵蚀说和碰撞说的印象。 局部侵蚀作用可能是由于彗星近日点附近的排气作用导致的局部质量损失等造成的。 制图: haibaraemily

彗星67P在哪里? 2014年8月6日,欧空局发射的罗塞塔号探测器给出了明确的答案[1]。 “罗塞塔”号携带的OSIRIS相机不仅获取并划分了彗星67P表面所有区域的图像,还以7米/像素的高分辨率精细地映射了彗星67P的地层。

罗塞塔号和它拥有的菲莱号着陆器和彗星67P。 图片来源: ESA

影像显示,地表断层形成台阶状台地,露出彗星67P内部丰富的地层结构,不是均匀的“苹果”,而是层层叠加的“洋葱”。

这些地层是由彗星活跃的地质活动引起的。 与地球一样,特定地层与特定时期相对应,在不发生逆转和差异侵蚀的情况下,新产生的地层不断叠加在老地层上。

左图为彗星67P上Seth区域的台地(绿色)和露出的地层(红色)。 右图是放大的平行地层。 图片来源: ESA

显然,侵蚀学说和碰撞学说产生的地层特征应该不同。 如果哑铃结构是由局部侵蚀产生的,则接近侵蚀部分的地层方向和重力方向不垂直。

侵蚀和碰撞形成的哑铃型小天体应该有完全不同的地层分布。 制图: haibaraemily

通过对“罗塞塔”号返回的图像数据的分析,科学家再现了彗星67P表层以下650米处的地层结构,重构了彗星67P两个独立形成的“洋葱头”,而不是大洋葱被局部侵蚀成哑铃形

多视点地层与重力方向的关系为:黄色为重力方向,虚线为地层位置,两者几乎处处接近垂直。 图片来源:文献[1]

但是,发生了新的问题。 彗星67P碰撞合并时,如何保持原有地层和内部结构,以免被剧烈碰撞产生的热量融化重铸呢?

你是怎么撞到的?

一种看法是,太阳系相似环境中形成的两颗原始彗星的细胞核碰巧相遇。 认为由于相对速度不大,两颗彗星的核缓慢碰撞,在重力作用下最终结合,形成了今天的彗星67P。 但是,这个过程只能发生在太阳系形成的初期(最初的1000万年左右),所以如果这个假说是真的,那就是彗星67P非常古老,在太阳系初期完成了合并。

2962年那张,

出现在公元(X-76)年

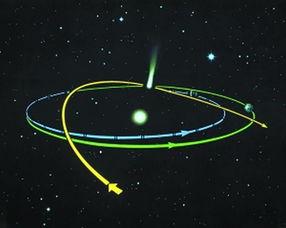

哈雷彗星是每个人一生中都有机会看到一次的彗星,运气好的话,还能看到两次。它每过75~76年就会返回一次内太阳系。在它到达近日点附近时,地球上的人类可以在夜晚用肉眼看到它。它也是唯一能够用裸眼看到的短周期彗星。一些长周期彗星虽然能够用肉眼看见,但其周期长达千年,甚至是百万年。图:哈