玉:文明融合的见证

发布时间:2016-11-10 22:08:52

发布时间:2016-11-10 22:08:52

文明的进程一定是有一种延续性的,不大可能在两三千年的时间里出现断层,像中原地区在1931年就已经由梁思永先生发现了仰韶文化、龙山文化和商文化的三层堆积,证明了在纵向的时间轴上各文化发展是未中断的。那么横轴呢,在三皇五帝时代的“五朵金花”又如何呢?毕竟在史书里,从夏开始就是一个有文化主干的**文明体了,在此之前的那些史前文化不可能毫无理由地一下子就从五个变成一个。

我们简单地一推理,只有两种解释:

(一)其中的一个文化把另外的文化消灭了;

(二)几个文化之间互相融合,最后形成了统一的文明体。

很明显第一种解释是不存在的,在我们传说般的上古史中说:“轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从。而蚩尤最为暴,莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,艺五种,抚万民,度四方,教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝”。虽然黄帝征伐了炎帝又擒杀了蚩尤,但那是因为他们俩一个有野心“侵凌诸侯”,另一个是直接叛乱,解决他们更多的是为了让大多数诸侯都能好好过日子。就是说当时的天下是在一个名义上的天子下,有很多诸侯分治各地的。翻译成考古学的概念,这些诸侯肯定就是各个不同的史前文化,或者更细一些是各文化中的不同部落。从考古学角度看就更为直接,各个文化都是在一至三千年的时间里有序地发展着,不存在某一时间段里突然同时中断的迹象。因此,这东西南北中的各个文化只能是遵循着第二种解释,就是在漫长的岁月里不断地融合,最终形成了一个共同的文明体,这就是中国文明的源头。

这种融合表现在几个方面:原始农耕的方式和种植品种,陶器的制作工艺和纹饰,玉器的品种、形制和材料。在这几方面里玉器的身上体现得尤为明显,那时的玉器大概就那么多种:璧、玦、琮、斧(钺、戚)、环、佩、管、人物类、动物类。跟陶器一样,这些玉器是普遍存在于各文化,个别种类特别多见于某个文化。最著名的是这么几个品种。

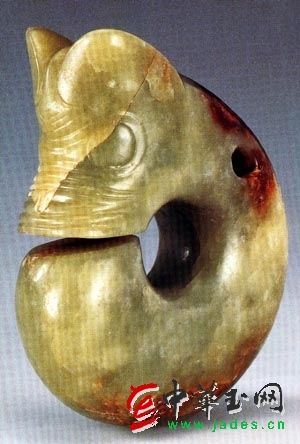

(1)龙。这个几乎是红山文化的标志了,大家都知道的“**第一龙”,就是那个绿色的C形玉龙。如果把那个噘着嘴的长鬣马头视为龙的起源还算说得通,那么把另一种拱着猪鼻子的圆形动物也视为龙,称作“猪龙”就难免让人大跌眼镜了。其实这个形象在其他文化中也有出现,比如在龙山文化里它被命名为“兽形玦”,这就让人心里舒服多了。

(2)璧。璧从红山文化开始现身后就再没有退出历史舞台,直到今天还有那么多的人脖子上都挂着最小的一种璧——平安扣。4000~6000年前,到处都有璧的影子,“五朵金花”无不有它,说明两种可能。一种,玉璧是各文化之间交流和互通的直接证据;另一种,璧所代表的宇宙观和人、神观是各文化都认可的观念。当然了,比璧还要古老也是到处都有的一种玉器,是跟璧非常相似的玉玦。玉玦形象地讲就是在玉璧上开了一道口子,也许在从兴隆洼到红山的三千年里,古先民对宇宙的认识就是从玉玦的围而不合走向了玉璧的浑圆一体。

(3)琮。琮是从南方的文化发源的,最早的玉琮发现于崧泽文化,那是良渚的上一期文化。到了良渚,玉琮大放异彩。虽然北边的几个文化里除了齐家文化以外,其他几乎未见玉琮,但到了周代,玉琮就已经是极主流的玉器。可见中国文明史上,国家的形成过程就是一个史前文化相互融合的过程。

(4)动物。这个是各个文化都有的,只不过有的多有的少,有的形象有的抽象。动物中最多的种类是鸟、鱼和蝉,这几样也都从此在玉文化舞台上坚守不再退场,一直到清代。特别是各历史时期的玉鱼和玉蝉极成体系,体现着不同时代的民族性格和文化背景,也一直见证着文化的融合。

上一篇 : 玉文化是江南文化最深远的精神原型

下一篇 : 远古的玉料之旅